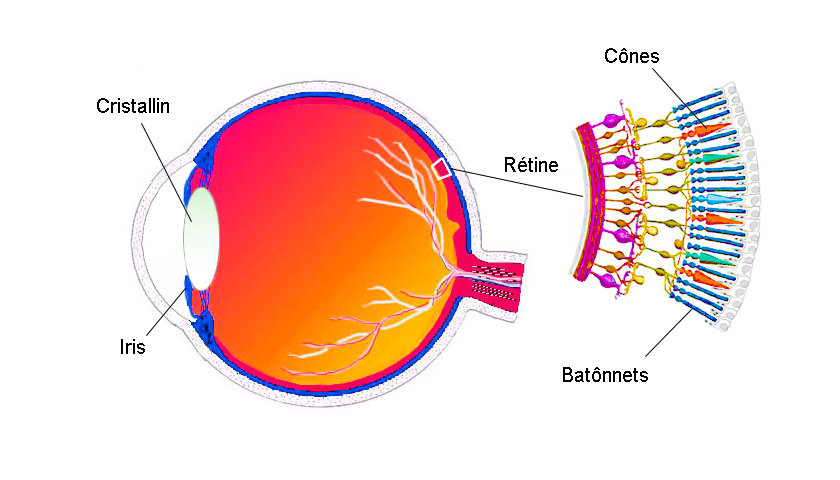

Une caméra munie d’un objectif peut être comparée à l’œil humain où la fonction principale est de capter les signaux lumineux et le transformer en information.

Nous pouvons grossièrement comparer la lentille de l’objectif au cristallin de l’œil, diaphragme de l’objectif à l’iris de l’œil et le capteur de la caméra à la rétine. Ainsi, la caméra se définit par le capteur et son électronique uniquement. Cependant, cette caméra doit être connectée à un instrument optique (objectif ou télescope…) pour pouvoir focaliser l’image sur le capteur. Sans cette connexion l’image serait complètement floue. (Voir fiche télescope)

Nous pouvons pousser la comparaison entre la rétine et le capteur. Tous deux sont composés de photorécepteurs : Les cônes et les bâtonnets pour la rétine et les photosites pour le capteur.

« Les cônes sont responsables de la vision centrale. Ce sont eux qui permettent de faire fonctionner la vision photopique, c’est-à-dire la perception des couleurs. Ils ont besoin d’une forte luminosité pour fonctionner. À l’inverse, les bâtonnets permettent la vision scotopique, la vision à faible luminosité. »

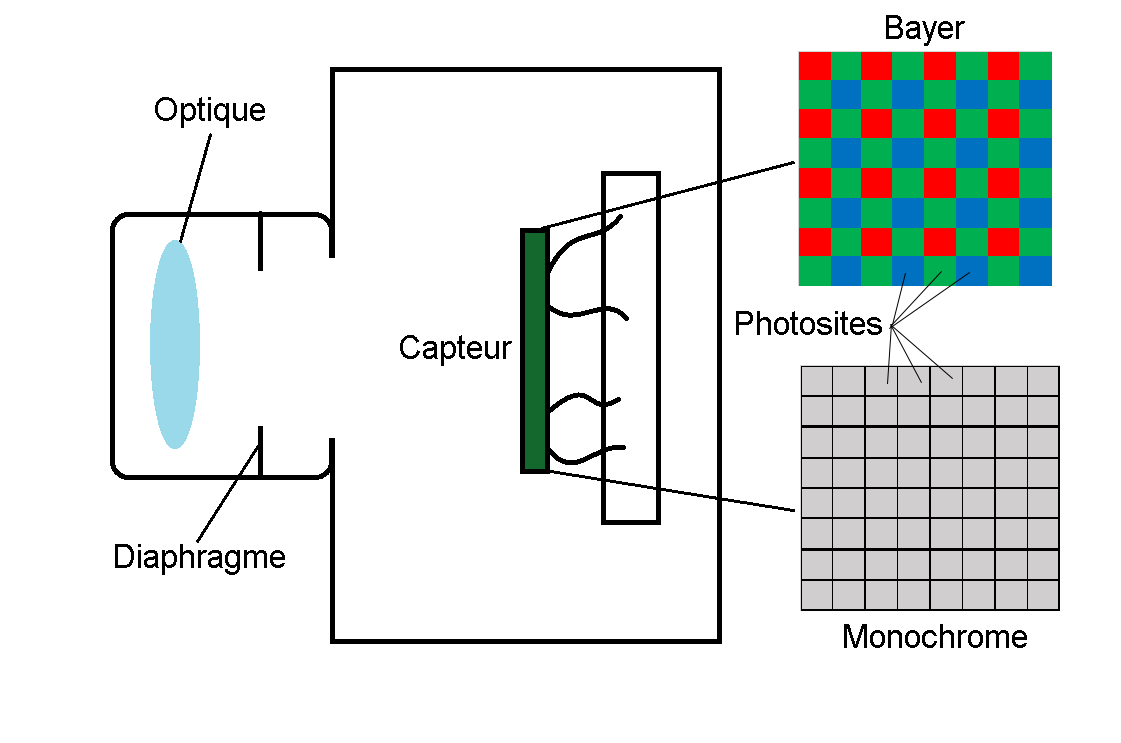

Du côté du capteur, les photosites agissent comme les bâtonnets de la rétine, ils ne captent pas la couleur. Un capteur donne donc par défaut des images en nuances de gris, il est donc nécessaire de placer des filtres de couleurs pour faire apparaître la couleur.

A partir d’ici, il y a deux manières de coloriser l’image d’une caméra :

- Caméra monochrome : Utiliser des filtres de couleur à ajouter l’un après l’autre sur la caméra

- Caméra couleur : Utiliser une caméra couleur composée d’une matrice de Bayer sur le capteur (ce sont des filtres rouge, vert et bleu poser sur chaque photosites du capteur)

Une caméra couleur sera toujours moins sensible qu’une caméra monochrome. La matrice de Bayer étant composée d’un photosite rouge et d’un photosite bleu sur 4 et de 2 photosites verts sur 4 sera presque deux fois moins sensible dans les longueurs d’ondes vertes et presque 4 fois moins dans les longueurs d’ondes bleue et rouge. Cette perte de sensibilité est quelque peu compensée par une interpolation des informations entre les photosites de même couleur. Cependant, les caméras couleurs ont l’avantage de donner une image couleur en une prise alors qu’il en faut au minimum 3 pour les caméras monochromes. En général, il est courant d’utiliser sur les caméras monochromes 4 filtres (L,R,V,B) pour des images de couleurs classiques et 3 filtres (S,H,O) pour les images de couleur « Hubble ». Une caméra monochrome nécessite plusieurs nuits de temps de pause (une pour chaque filtre) ainsi que des temps de traitement plus longs et plus avancés.

Certaines caméras couleurs peuvent cependant avoir la nécessité d’utiliser un filtre pour bloquer les infrarouges et/ou les ultraviolets. Ces caméras laissent la possibilité d’imager dans l’infrarouge et l’ultraviolet en cas de besoins éventuels avec des filtres « IR pass » ou « UV pass ». Dans le cas de l’imagerie couleur un filtre de luminance est indispensable si la caméra couleur n’est pas munie d’un hublot filtrant.

Enfin dernier point, une caméra couleur sera toujours moins chère qu’une caméra monochrome. Le coût de la caméra monochrome est souvent d’emblée plus chère, auquel il est nécessaire d’ajouter un lot de 3 à 4 filtres de qualité. L’achat d’une caméra monochrome peut rapidement coûter le double d’une caméra couleur.

Il est intéressant de choisir une caméra couleur si vous souhaitez faire des photographies avec peu de temps de pause ou si vous souhaitez simplifier votre pratique avec moins de changement de filtre, de réglage et moins de traitement. Le choix d’une caméra monochrome est conseillé si vous souhaitez faire des images plus détaillées et avec des palettes de couleurs différentes comme les images en fausse couleur de Hubble. Cependant, si vous n’êtes pas prêt à passer plusieurs nuits pour faire une seule image je vous conseille de vous orienter vers une caméra couleurs, le résultat sera bien plus efficient pour la caméra couleur.

Comme expliqué dans « Comment choisir sa monture ? », il existe 2 domaines de photographie : Le planétaire et le ciel profond.

Le domaine planétaire est composé d’astres très lumineux, c’est-à-dire avec des magnitudes faibles. Ces astres peuvent être petit, tel que les planètes ou étendues tel que la lune et le soleil. Ce qui caractérise principalement le domaine planétaire est le contraste très prononcé entre le fond de ciel très sombre et la luminosité importante de ces astres.

Le domaine du ciel profond est composé d’astres peu lumineux tels que les galaxies et nébuleuses et d’astre lumineux tel que les étoiles de notre galaxie. A la différence du planétaire, ce qui caractérise le domaine du ciel profond est le faible contraste entre les astres et le fond de ciel.

C’est pourquoi la technique de capture est différente entre les astres du ciel profond et les astres du planétaire. Il sera nécessaire de faire des pauses plus longues en ciel profond afin de faire ressortir les détails peu lumineux du fond du ciel. Typiquement, en photographie du ciel profond les temps de pause sont de l’ordre de la minute et sont additionnés sur plusieurs heures. Tandis qu’en photographie planétaire, les temps de pause sont de l’ordre de fraction de seconde, additionnés sur quelques minutes tout au plus.

Dès lors, deux contraintes importantes peuvent poser problème en ce qui concerne les caméras :

- Le bruit

- La turbulence atmosphérique

Le bruit est un phénomène présent sur toutes les caméras et présent sur toutes les photographies. C’est une contrainte que tout astrophotographe doit faire face et d’autant plus lorsqu’il s’agit de photographie du ciel profond.

Le bruit est l’ensemble des informations parasites qui sont transmises par des photosites ou convertisseurs numériques défaillants sur une image par la présence de pixels trop ou insuffisamment éclairés. Pour vulgariser un peu plus, les photons captés par le photosite ne sont pas convertis dans les mêmes proportions pour le pixel correspondant que pour l’ensemble des pixels de l’image. Une image est donc constituée de signal (informations réelles converties correctement) et de bruit (information parasite créée par les défauts de la caméra).

Toute caméra produit forcément du bruit sur les images, puisque chacune jusqu’à preuve du contraire est alimentée par une source d’énergie. Cette source d’énergie produit de la chaleur à proximité des photosites et peut être captée par les photosites puis convertie en bruit sur l’image. Ce bruit est d’autant plus marqué sur les pauses de longues durées et ainsi en photographie du ciel profond.

Afin de résoudre en partie le bruit causé par la chaleur de l’alimentation des composants il existe des caméras proposant des refroidissements. Ces refroidissements peuvent être passifs par conduction thermique ou actif avec l’utilisation de module Peltier. Cette option de refroidissement est clairement indispensable pour obtenir des photographies avec un minimum de bruit mais reste très coûteuse.

En photographie planétaire, le bruit est présent mais bien moins visible qu’en photographie du ciel profond, puisqu’il est noyé dans le signal important. De plus, les pauses de courtes durées sont moins sujettes au bruit. C’est pourquoi les systèmes de refroidissement sont plus recommandés pour la photographie du ciel profond que pour le planétaire.

Le Seeing est un phénomène lié à la turbulence atmosphérique et représente une grande contrainte en astronomie et principalement en photographie planétaire. Il s’agit des différences de densité créées par les mouvements des molécules composants l’atmosphère qui modifient le trajet de la lumière en fonction de son intensité. A l’oculaire, ce phénomène est parfaitement observable sur les planètes.

C’est par ailleurs ce même phénomène qui fait scintiller les étoiles. Ce phénomène est davantage visible sur des pauses de courtes durées avec des focales importantes destinées aux fortes résolutions (typiquement en photographie planétaire).

Afin de diminuer ce phénomène en photographie haute résolution tel que pour le planétaire, il est nécessaire d’effectuer des pauses les plus courtes possibles. Pour faire court, plus le temps de pause est court moins l’image sera floue. Ainsi, pour effectuer de la photographie de haute résolution comme pour le planétaire il sera préférable de privilégier des caméras capables de prendre beaucoup d’images par secondes (FPS) sous forme de vidéo.

En ciel profond, ce phénomène est d’autant plus présent mais comme il est indispensable de faire des pauses très longues pour diminuer le bruit nous ne pouvons pas diminuer son impact. Il est donc moyenné par les temps de pauses très longues et ne permet pas d’atteindre la très haute résolution (sauf cas du « lucky imaging »).

Il est important de connaître avec certitude nos ambitions lorsqu’il s’agit de choisir son matériel et sa caméra. Si il est pertinent d’anticiper sur des évolutions lorsque nous choisissons notre monture ou notre télescope (car nous pouvons partir du principe que nous gardons le matériels à vie), c’est un peu différent pour les caméras. Pour commencer, il faut savoir que la technologie évolue rapidement et bien plus rapidement sur les caméras que sur l’optique ou les montures. Il suffit de comparer les télescopes des années 70 avec ceux d’aujourd’hui et de comparer les caméras des années 2000 avec celles d’aujourd’hui. De plus, les composants des caméras ne sont pas éternels, ils s’abîment avec le temps et ne sont pas facilement réparables ou remplaçables. C’est pourquoi, il faudra accepter que la caméra récemment sortie devienne peu à peu dépassée un peu comme votre premier téléphone. La question est donc êtes-vous de ceux qui souhaite avoir la caméra la plus performante ou non ? Dans ce cas, il vous faudra souvent sortir le porte-monnaie et sinon je vous conseille de comparer un grand nombre de caméra à votre budget en prenant en compte les dernières sorties.

Si vous souhaitez faire de l’imagerie du ciel profond et que vous êtes novice, je vous conseilles de commencer avec un APN. Il est fort probable que vous en ayez déjà un chez vous, il suffit donc de trouver la bonne bague d’adaptation. Il est possible par la suite de défiltrer votre APN pour être plus sensible dans le rouge lorsqu’il s’agit de photographier les nébuleuses. Personnellement, c’est une pratique que je n’approuve pas forcément, je trouve dommage de dédier un APN uniquement à l’astronomie sachant qu’il est très polyvalent et utile la journée.

Si vous souhaitez faire des photographies moins bruitées alors il est conseillé de s’orienter sur des caméras refroidies (refroidissement actif avec un module Peltier)

Si vous souhaitez faire de la photographie planétaire je déconseille fortement l’APN car il n’est pas adapté. Les caméras refroidies avec une capacité de FPS élevée peuvent être intéressantes en solaire et en lunaire mais les caméras non-refroidie dites « planétaire » conviendront parfaitement.

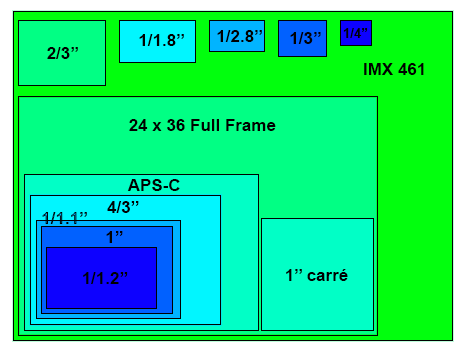

Une autre caractéristique à prendre en compte par la suite est la dimension du capteur. C’est principalement cette dimension qui va faire varier l’ordre de prix pour un même type de caméra. Il existe grande variété de taille différente de capteur, en voici un petit exemple comparatif :

Le choix de la taille minimum du capteur dépend principalement de la focale de votre télescope et de la taille apparente de l’astre à photographier. Pour calculer avec précision si votre astre peut être photographié entièrement je vous conseille soit d’utiliser « mon calculateur » qui vous donnera la taille du champ apparent permis par les dimensions de votre capteur par rapport à la focale de votre télescope, soit d’utiliser un logiciel de simulation comme stellarium qui vous donnera un aperçu en image.

Vous retrouverez dans la fiche technique de chaque caméra les dimensions du capteur en millimètre (mm) pour sa hauteur et sa longueur mais aussi la taille des photosites en micromètre (μm) ainsi que le nombre de photosites en hauteur et en longueur. Ces dernières dimensions seront utiles pour déterminer l’échantillonnage.

Pour faire simple, l’échantillonnage peut se traduire comme étant la portion de ciel qu’un photosite peut capter. Si vous zoomez sur une photo vous pourrez constater cette portion sur le pixel de l’image. Ainsi, il y a un grand intérêt de comprendre ce qu’est l’échantillonnage puisqu’il va définir la résolution de vos images. Plus la portion de ciel sur un pixel ou photosite est petite plus l’image sera résolue. Nous aurions donc tendance à nous dire autant prendre une caméra avec des petits photosites, et bien ce n’est pas aussi simple et surtout aussi utile. La résolution des images dépend avant tout du seeing et de la qualité du suivi de la monture. Dès lors, si votre cible à photographier bouge sur votre capteur, l’information sera étalée sur plusieurs photosites et l’image résultante sera plus floue. Ainsi, utiliser une caméra avec des trop petits photosites n’apportera aucune plus-value.

L’échantillonnage idéal :

En ciel profond, comme nous sommes contraint de faire des pauses très longues, nous sommes obligé de prendre en compte la qualité du seeing. Il est estimé que l’échantillonnage idéal à avoir est égal à 1/3 de la valeur du seeing.

En planétaire, grâce aux pauses très courtes nous pouvons chercher la très haute résolution. C’est pourquoi nous ne devons pas prendre en compte le seeing mais à la place la qualité de résolution de l’optique du télescope. Il est estimé que l’échantillonnage idéal à avoir est égal à 1/3 du pouvoir séparateur du télescope en fonction de la longueur d’onde ciblée. Le pouvoir séparateur du télescope dépend de son diamètre, de la qualité de polissage de l’optique, et des matériaux constituants l’optique. Afin, de ne pas rentrer dans une exhaustivité de détails je vous propose de le calculer à travers « mon calculateur » (vous trouverez la valeur de la « longueur d’onde ciblée » dans « Informations Pratiques » une fois que vous aurez rempli les « Paramètres Télescope »)

Comment le calculer ?

Echantillonnage = 206 x Taille du photosite (μm) / Focale Télescope (+ accessoires optique) (mm)

A l’heure actuelle, il existe principalement de technologie de capteur, les CCD et les CMOS. Ce qu’il faut savoir c’est que les CCD ont longtemps été des caméras de meilleures qualités que les CMOS. Mais aujourd’hui, avec le coût moindre et la qualité croissante des caméras CMOS, elles se sont largement répandues.

Ensuite, il existe 2 technologies de lecture différentes : Le Rolling Shutter et le Global Shutter

Le Rolling Shutter transmet l’information captée par le photosite ligne par ligne tandis que le Global Shutter transmet l’information en une fois. A mon sens, l’intérêt est principalement en planétaire, puisqu’il a été constaté qu’avec certaines caméras Rolling Shutter à haute FPS, il est possible d’avoir des images qui perdent du contraste.

L’efficacité quantique des capteurs est la principale évolution majeure des dernières caméras. Cette donnée représente le pourcentage de photon capté puis converti par le capteur par rapport à la totalité des photons qui ont touché le capteur. Cette efficacité quantique est la plupart du temps à l’avantage des caméras monochromes puisque celle-ci ne comporte pas de matrice de bayer sur le capteur. Les dernières caméras ont très souvent une QE supérieure à 80%.

C’est une caractéristique des capteurs qui est assez importante, puisqu’elle indique la capacité totale de stockage de photon converti en électron au sein des photosites avant d’être transféré. En fonction de la longueur des pauses, le Full Well peut être saturé. Ceci se traduit par une surexposition de la photo.

De plus, plus le Full Well sera important, plus la dynamique des photographies sera élevée. En d’autres termes, plus les fines variations de lumières seront visibles, ce qui est très avantageux en astrophotographie.

Ceci est principalement un détail auquel il faut être vigilant lorsqu’il s’agit d’acheter une caméra. Il est nécessaire de vérifier son poids pour éviter tout risque de jeux mécaniques, et vérifier que les dimensions externes de la caméra n’obstruent pas l’ouverture des télescopes tel que les RASA ou Ritchey-Chretien.

Il est possible de trouver sur le marché des caméras avec des bits allant de 8 à 16 Bits. Les Bits définissent le nombre de teintes de couleurs différentes ou de niveaux de gris différents qu’il est possible d’avoir sur une image. Par exemple, en 8 Bits il existe 256 niveaux différents contre 4096 différents en 16 Bits. En astrophotographie, le constat est qu’il est intéressant d’avoir plus de Bits lorsque le réglage du gain est faible. Les bits sont donc une donnée principalement intéressante en ciel profond mais ont peu d’intérêt et d’impact en planétaire.

Voici, quelques autres caractéristiques à prendre en compte pour choisir sa caméra :

- Le Type de connexion

Il existe plusieurs types de connexion mécanique entre la caméra, les accessoires et le télescope. Les connexions les plus courantes sont les filetages T2,M34, M48 et M68 mais il en existe évidemment bien plus.

- Le Tirage interne

Le tirage interne de la caméra est une contrainte extrêmement importante lorsqu’il y a la présence d’un correcteur. Les correcteurs ont des corrections qui ne sont efficaces que lorsque le capteur est placé à une distance précise. Cette distance est propre au correcteur, même si elle se trouve assez standardisée à 55mm. Ce tirage peut être atteint à l’aide de bagues d’extension. Par ailleurs, garder à l’esprit qu’il est possible d’intégrer des accessoires entre la caméra et le correcteur, tel qu’un diviseur optique pour permettre de faire de l’autoguidage ou encore une Roue ou un tiroir à filtre indispensable pour les caméras monochromes.

- La Bague de tilt

Certaines caméras sont parfois vendues avec une bague de tilt. Cette option est très intéressante puisqu’elle permet d’assurer un plan focal parallèle au plan du capteur en compensant d’éventuels jeux mécaniques.

- La connectique

Enfin, pensez à vérifier le nombre de connexions électroniques possibles et la qualité de celle-ci. Par exemple, en photographie planétaire où il est crucial d’avoir un temps de latence faible pour favoriser les FPS élevés, un port UBS3 est vivement conseillé.

Vous trouverez ci-dessous un tableau contenant une centaine de caméras de 4 marques réputées et actuellement sur le marché. Cette liste est non-exhaustive, pensez à les comparer à d’autres marques comme Atik, Moravian, SBIG, Stralight Xpress ou QSI.

Pour vous aider mon calculateur est à disposition dans la rubrique « Mon calculateur ». Il reprend de nombreux éléments vus précédemment sous la forme d’un calculateur afin d’éliminer les étapes fastidieuses de calculs.